出典:photoAC

Lifestyle

七草がゆはなぜ食べる?作り方と野草それぞれの効能を紹介!ちょい足しアレンジレシピも

■七草がゆの基本を再確認!豆知識も紹介

英語で七草がゆは”seven-herb rice porridge”。七草がゆについて詳しく紹介します。

・七草がゆっていつ食べるのが正解なの?

七草がゆを食べる日はお正月が開けて少し落ち着いた1月7日です。1月7日は、「人日(じんじつ)の節句」といい、五節句のうちのひとつ。五節句とは江戸時代から始まった無病息災を願う魔除けの日として、伝統的な年間行事を行う季節の節目のことです。人日の節句以外には3月3日の「上巳の節句(桃の節句)」や5月5日の「端午の節句」、7月7日の「七夕の節句」、9月9日の「重陽(ちょうよう)の節句」があります。

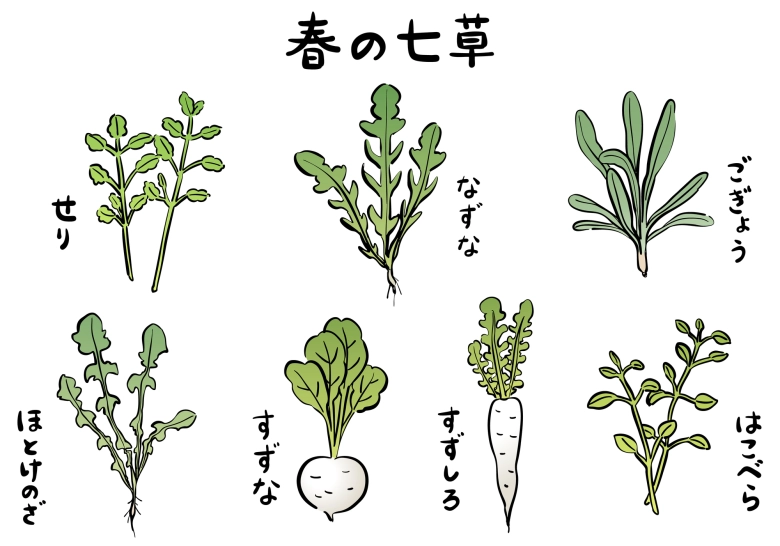

・七草がゆに使う春の七草の種類を紹介

七草がゆに使う春の七草の種類は、セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロの7種類。春の七草の覚え方は、歌で覚る方法が有名ですよね。昔はその土地で取れるものを使っていたため、七草の種類は場所や時代で違っていたり、種類が少なかったりしました。

・1月7日に七草がゆを食べる意味って?

現在では正月に弱った胃腸を、栄養がたっぷり入った七草入りのお粥で元気にするという意味合いが強い七草がゆ。元々の意味は、邪気を払うといわれている春の七草を食べることで無病息災を願うというものでした。

・七草がゆの材料はどこで買えばいいの?

七草がゆの主な材料は米と七草。七草が採れる時期は早春なので、本来ならば正月には市場に出にくい材料です。しかし、七草は正月が明けた4日あたりからスーパーに並び始めます。バラ売りのものもあれば、七草がセットになっているものもあるので、お正月明けのスーパーを覗いてみてくださいね。

■春の七草の効能をチェックしちゃおう!

上の画像は春の七草のイラストです。あなたは、どれがどの草を指すのかわかりましたか? ・セリ セリ科の多年草で山野に自生しているセリ。セリには鉄分が多く含まれています。鉄は、増血作用が期待できる成分です。 ・ナズナ 別名ぺんぺん草とも呼ばれるアブラナ科のナズナ。ビタミンやミネラル、食物繊維、鉄などが豊富に含まれていて、便秘やむくみ、生理不順などに効果があるといわれています。 ・ゴギョウ 別名ハハコグサとも呼ばれるキク科のゴギョウ。実は詳しい成分がわかっていない薬草です。咳止めや喉の炎症、むくみ、利尿などに効果があるといわれています。 ・ハコベラ ハコベとも呼ばれるナデシコ科のハコベラ。他の薬草に比べると、タンパク質が多く含まれ、ミネラルなどの栄養も豊富。整胃・整腸作用や母乳の分泌の促進、歯痛などにも効果があるといわれています。 ・ホトケノザ コオニタビラコ(小鬼田平子)とも呼ばれるキク科のホトケノザ。高血圧の予防や胃腸の働きに効果があるといわれています。 ・スズナ スズナはカブの別名で、アブラナの一種です。カブの葉には、β-カロテンやビタミンC、カリウム、カルシウムが豊富に含まれていて、視力や粘膜、皮膚の健康維持、喉や肺などの呼吸器系統を守る働き、風邪の予防、肌荒れなどに効果があるといわれています。 ・スズシロ スズシロは大根のことを指します。ビタミンAやビタミンC、食物繊維、ジアスターゼ、フラボノイド、アミラーゼが豊富に含まれていて、下痢や消化不良、二日酔い、頭痛、発熱にも効果があるといわれています。

■簡単でおいしい七草がゆのレシピを3つ紹介

「まずい!」なんていわせない、七草がゆのレシピで人気のものをセレクトして紹介します。

・鶏肉入りでボリュームアップ!基本の七草がゆ

【材料】米 1合水 1000㏄鶏むね肉 50g餅 50g七草 50g出汁の素 小さじ2塩 適量【作り方】1.といだお米を1時間ほど水に浸けておきましょう。2.七草は沸騰したお湯でさっと茹で、細かくカットします。3.鶏むね肉とお餅も食べやすいように小さくカットしましょう。4.炊飯器に鶏むね肉、お餅、だしの素、塩を入れ、おかゆモードで炊き、炊き上がったら2の七草を混ぜて完成です。

・小さな子でも大丈夫!子どもが食べやすいコンソメ七草がゆ

【材料】ごはん茶碗 大盛り2杯水 3カップコンソメキューブ 1粒七草 1パック七草茹でるとき用の塩 小さじ1卵 2つ【作り方】1.スズナとスズシロを小さくカットし、塩を入れた水で茹でましょう。5分たったら、残りの七草を全部入れてさらにさっと茹でます。2.茹でた七草は細かくみじん切りにしましょう。3.炊いたご飯をザルに移し、水で洗ってぬめりを取ります。4.鍋に水とご飯、コンソメの素を入れ、とろみが出るまで弱火で煮ましょう。5.七草を入れ、さらに煮ます。仕上げに溶き卵と塩を加えて完成です。

・鶏ガラスープの素で作る中華風七草がゆ

【材料】七草セット 1パックお米 1/2合水 600ml鶏ガラスープの素 小さじ2ほんだし 小さじ1だし醤油 大さじ1ごま油 小さじ1塩 少々卵 1個【作り方】1.七草を塩茹でし、茹で上がったらみじん切りします。2.鍋で水を沸騰させ、お米を入れましょう。3.とろみが出てきたら、すべての調味料と七草、溶き卵を回し入れ、ごま油で風味をプラスしたら完成です。

■七草がゆで元気をチャージしちゃおう

江戸時代から続く人日の節句の習慣七草がゆ。消化に良く、ビタミンや鉄分を補給できる七草がゆは、正月疲れを取るのにぴったり!昔から長く続く習慣というのもうなずけます。1月7日は、七草がゆの献立で元気をチャージしちゃいましょう。

あわせて読みたい

Lifestyle

2026.01.30

「無印良品でおうち時間がもっと好きになる♡」人気YouTuber厳選のおすすめアイテム全17選|第1弾

mamagirl WEB編集部

Recommend

[ おすすめ記事 ]

Lifestyle

「むしろ効率がいいんです」2本を使い分けて脱・ストレス!計算尽くしの神トングをゲットせよ【大人の家庭科⑨】 藤原奈津子

Lifestyle

「余ったお餅も秒でなくなる!」絶品リメイクレシピ♡材料2つで簡単にできるサクもちドーナツの作り方 rin

Lifestyle

【産婦人科医監修】生理痛を和らげる食べ物・飲み物は?コンビニで手軽に買えるものを紹介!避けたほうがいいものも紹介 misato

Lifestyle

【子連れカフェ】これがあれば無敵☆授乳室・おむつ台・キッズスペースがあるカフェ『UPCOFFEE』(埼玉県) peggy

Lifestyle

100均アイテムでバレンタインラッピング♡箱やカップなどおしゃれなものピックアップ!チョコの包み方も解説 tamago

Lifestyle

まるで旅した気分♡セブンが仕掛ける【イタリアンカフェ】が本格的! 森由紀子

Check it out!